[이코노뉴스=어 만 기자] 수많은 종목이 거래되고 있는 상황에서 ‘옥석 가리기’는 언제나 중요한 투자 전략이다.

대내외 변수로 국내 증시의 불확실성이 높아지고 있는 만큼 진흙속의 진주를 찾아내기 위한 노력이 절실한 이유다. 전문가들은 저(低)PBR(price-to-book ratio·주당순자산비율)과 저PER(price earning ratio·주가수익비율) 기업에 주목해야 한다고 조언한다.

PBR은 주가를 1주당 순자산으로 나눈 값으로 PBR이 낮을수록 자산가치 대비 주가가 낮게 형성돼 있다는 것을 의미한다. 산업군별로 어떤 기업이 자산 대비 주가가 매력적인지 알아낼 수 있는 주요 지표다.

PER은 특정 주식의 주당시가를 주당이익으로 나눈 수치다. 주가가 1주당 수익의 몇 배가 되는가를 나타낸다. 어떤 기업의 주식가격이 5만4000원이라 하고 1주당 수익이 1만1000원이라면 PER는 4.9가 된다.

PER이 높다는 건 주당이익에 비해 주식가격이 높다는 걸 의미하고 PER이 낮다는 것은 그 반대다. PER이 낮은 주식은 주식가격이 상승할 가능성이 크다. 이코노뉴스는 경영 및 투자 분석 전문인 I.H.S버핏연구소와 함께 저PBR 저PER 기업을 분석, 정리한다. [편집자주]

화장품 업계에 이어 식품업계도 사드(고고도 미사일방어체계·THAAD) 한반도 배치에 대한 중국 정부의 보복 움직임을 예의주시하고 있다. 식품 역시 중국에 진출한 업체가 많은 데다 직접 섭취하는 제품의 특성상 까다로운 규제나 허가 등으로 경제 보복이 쉽게 이뤄질 수 있기 때문이다.

사드 배치에 대한 반감 탓에 한국 제품을 구매하지 않는 중국 소비자들의 불매 운동에 대한 걱정도 커지고 있다.

제과업계와 유업계 등은 당장은 사드 보복의 직접적인 영향이 적을 것으로 보고 있다. 오리온이나 농심, 롯데제과 등 국내 식품업체들은 현지에 법인을 세우고 현지 공장을 통해 제품을 생산하고 있다. 때문에 통관 등 기본 규제에서는 자유로운 편이다.

그러나 무조건 안심할 수만은 없다. 한국 기업을 대상으로 한 세무조사, 규제강화 등 불안요소는 상존하고 있다. 이런 이유로 식품업계도 중국의 사드 보복을 피해가기 힘들다는 분석이 설득력을 얻고 있다. 제품에 대한 전수 조사 등으로 통관이 지연되고 품질에 대한 꼬투리를 잡아 통관은 불허하는 사례는 이미 시작됐다.

특히 롯데그룹의 경우 롯데제과 등 중국에 진출한 계열사들이 최근 강도 높은 세무조사를 받기도 했다.

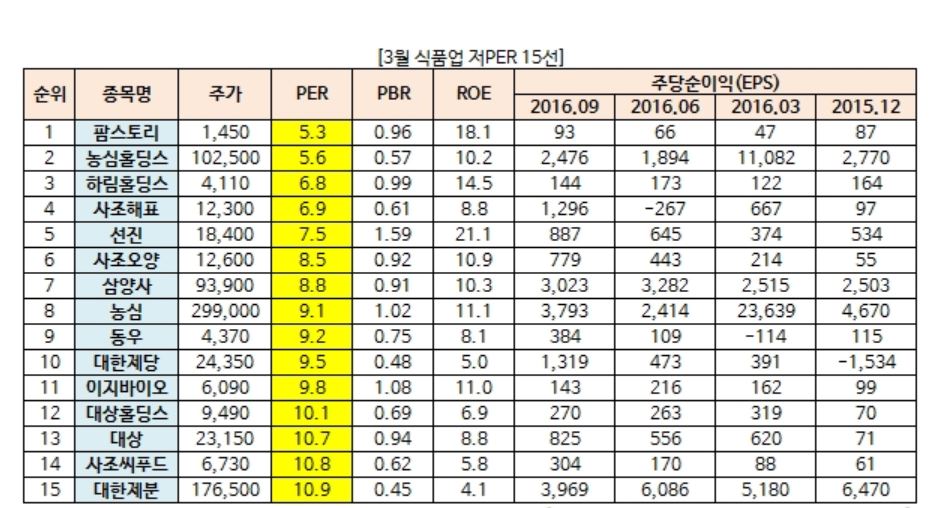

버핏연구소 자료에 따르면 3월 16일 기준으로 식품업 중 가장 낮은 PER을 기록한 업체는 팜스토리다. 팜스토리의 PER은 5.3에 불과했다.

PER은 어떤 회사의 주식가치, 더 나아가 전체 주식시장의 가치가 고평가 됐는지 가늠할 수 있는 유용한 잣대다. PER이 낮을수록 이익에 비해 주가가 싸다는 뜻이고, PER이 높은 종목은 주가가 비싸지만 성장성이 높다는 뜻을 의미한다.

식품업 중 두번째 저PER기업으로는 농심홀딩스가 자리에 올랐다. 농심홀딩스의 PER은 5.6으로 3위인 하림홀딩스(6.8)와 큰 격차를 보였다.

뒤를 이어 사조해표(6.9), 선진(7.5), 사조오양(8.5), 삼양사(8.8)가 4~7위를 차지하며 그 뒤를 이었다.

시가총액 100위 안에 드는 주요 식품업체 농심은 9.1의 PER로 8위를 기록했다. 농심은 2016년 12월 라면의 권장소비자가격을 평균 5.5% 인상한다고 발표해 주목을 받았다. 농심의 라면 가격인상은 2011년 11월 이후 5년 만이다.

오소민 유진투자증권 연구원은 “농심은 상대적 가격 경쟁력 하락으로 단기적으로는 시장점유율이 떨어질 가능성이 있다”면서도 “그렇지만 라면의 절대가격은 여전히 낮아 가격을 인상했더라도 인상폭을 웃돌 만큼의 판매량 하락은 발생하기 힘들 것”이라고 내다봤다.

이밖에 동우(9.2), 대한제당(9.5), 이지바이오(9.8), 대상홀딩스(10.1), 대상(10.7), 사조씨푸드(10.8), 대한제분(10.9) 등이 순위에 올랐다.